Cuando me di cuenta que me había perdido decidí empezar desde el principio y cogí el primer tren a Blonembun.

Al llegar, en el andén de la estación, una mujer acariciaba la frente de un hombre, cerraba sus párpados y le susurraba al oído.

Deambulé por sus calles y contemplé, a la luz de una nueva mañana, sus fachadas dibujadas con un lápiz de carbón. Agazapado entre sus tejados, un francotirador me apuntaba con su rifle.

Vagabundeando me encontré frente al cartel de la “Pensión de las Almas”. Subí y llamé al timbre. La patrona me llevó hasta mi cuarto. Era justo lo que esperaba: un trastero de almas perdidas. Dejé mi maleta sobre la cama de hierro y salí al pasillo. La puerta de la habitación de enfrente estaba abierta y en su interior, un viejo en mangas de camisa, sentado en una silla de mimbre, sostenía un reloj de arena entre las manos. Tenía la mirada perdida.

Volví de nuevo a la calle. Frente a la pensión había un estanco, quise comprar tabaco, pero en el cristal de la puerta cerrada había pegado por dentro un cartel escrito a mano: vuelvo enseguida.

Caminé calle abajo, en un balcón abierto de par en par una mujer se pintaba las uñas de los pies y en la acera dos perros se mordían violentamente. Me crucé con el cortejo de un entierro, en el que tan sólo una mujer, que iba arrancando las páginas de un libro y pisoteándolas en el suelo, seguía al coche fúnebre. En una tienda de animales estaban de oferta las tortugas y en la farmacia por comprar una caja de analgésicos te regalaban otra.

Crucé despistado un paso de peatones en rojo y un camión frigorífico del matadero municipal, casi me lleva por delante. Llegué asustado hasta el parque municipal y en la entrada, sentado en un banco, un hombre con sombrero de fieltro apoyaba la barbilla en su bastón y miraba con cara de odio a los caminantes. Me crucé con un hombre completamente desnudo que parecía sonámbulo, pero que echó a correr cuando oyó la sirena del coche patrulla. Dos policías invidentes salieron en su persecución guiados por sus perros lazarillos. En el centro del parque contemplé el frondoso Tramotay, el árbol del engaño, una especie que sólo crece en Blonembun. Un galgo estaba ahorcado en una de sus ramas y en el tronco alguien había grabado un corazón con dos iniciales. Una de ellas estaba tachada con furia.

Al salir del parque, en el jardín trasero de una casa, una mujer tendía la ropa y miraba al cielo con ansiedad, como esperando algo.

Hacía bochorno y entré en el primer bar que encontré: el Casablanca. El camarero limpiaba los vasos bajo la luz demencial de los fluorescentes mientras miraba a un hombre jugar al billar, en la esquina de la barra estaba sentado otro hombre que había puesto junto a él la funda de una guitarra, la cogía de la cintura con delicadeza y le susurraba palabras de amor.

Volví a la calle, volví a las calles de Blonembun, evitando siempre mirar a los tejados y en las escaleras de la Biblioteca Municipal, un adolescente con granos en la barbilla leía un libro: “El escritor cleptómano” de Jorge Frago. En el paseo de los desengaños unos empleados de la funeraria sacaban en una camilla un bulto cubierto con una sábana blanca, al bajar el último escalón del portal, un brazo del cadáver se descolgó y pude ver el profundo corte de su muñeca.

Anochecía, y se puso a llover, con esa lluvia arcillosa que simula sangre humana y que todo el mundo sabe que es frecuente en Blonembun. Un rayo cayó cerca y oí invocar el nombre de Díos en vano.

Me refugié de la lluvia en el bar Casablanca. Aquella noche, sentado en la barra, escuché a otros hablar de sus vidas y de las vidas de los demás. Escuche contar la historia de una mujer que se había ahogado en el río mientras se bañaba desnuda y sola, sin que nadie la viera y pudiera salvarla. La de esa otra mujer, la del famoso psiquiatra, que le arrancó el corazón con un cuchillo y se lo comió a dentelladas. La de aquel funcionario, triste y gris, que entró en el centro comercial de Blonembun con una escopeta de cañones recortados y causó una terrible carnicería; decían que la soledad le volvió loco. Y el escandaloso caso del cirujano plástico que asesinó a su mujer y fue declarado inocente por un tribunal popular. Y el de aquel hombre que nadie conocía y que estrelló su coche contra un muro justo después de dejar en la estación a una chica que había recogido haciendo auto-stop.

En el bar había un hombre que levantaba la mirada del vaso cada vez que se abría la puerta. Miraba con ansiedad esperando ver entrar a alguien, pero cuando comprobaba que no era quien él esperaba le pedía al camarero otra ronda que ahogara su dolor. Seguiría esperando, aunque sabía que ella jamás volvería.

En el otro extremo del local, una mujer muy maquillada, fumaba y bebía sola, y soñaba que era hermosa y escandalosamente feliz.

Escuché hablar de la mala suerte, del maldito destino, de la necesidad de olvido, de la dolorosa rutina, de habitaciones vacías, de esa palabra que nadie se atrevía a decir: esperanza.

El bar estaba repleto de rostros agotados, de locos, de borrachos y extranjeros, de gente corriente resignada y sin ambición, gente sin escapatoria, que vivían con miedo a perder el empleo.

De repente un hombre le rompió a otro un vaso en la cara y una mujer lloraba junto a su rostro ensangrentado, nadie le impidió marcharse porque todos sabían que era policía

Salí del bar y me marché a la pensión. En un callejón alguien estrelló una botella vacía contra la pared. En el viejo puente de piedra una mujer con un vestido rojo miraba fijamente el río de aguas negras.

Cuando llevaba un tiempo en la cama escuché pasos en el pasillo y me acordé del francotirador, al asomarme vi a un hombre que huía por la ventana, en la cabeza un sombrero de hongo, y en la mano izquierda una maleta de cartón.

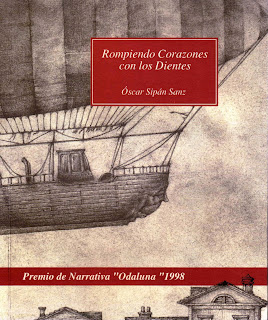

Oscar Sipán “Rompiendo corazones con los dientes” Editorial Odaluna, Requena (Valencia) 1998.

Al llegar, en el andén de la estación, una mujer acariciaba la frente de un hombre, cerraba sus párpados y le susurraba al oído.

Deambulé por sus calles y contemplé, a la luz de una nueva mañana, sus fachadas dibujadas con un lápiz de carbón. Agazapado entre sus tejados, un francotirador me apuntaba con su rifle.

Vagabundeando me encontré frente al cartel de la “Pensión de las Almas”. Subí y llamé al timbre. La patrona me llevó hasta mi cuarto. Era justo lo que esperaba: un trastero de almas perdidas. Dejé mi maleta sobre la cama de hierro y salí al pasillo. La puerta de la habitación de enfrente estaba abierta y en su interior, un viejo en mangas de camisa, sentado en una silla de mimbre, sostenía un reloj de arena entre las manos. Tenía la mirada perdida.

Volví de nuevo a la calle. Frente a la pensión había un estanco, quise comprar tabaco, pero en el cristal de la puerta cerrada había pegado por dentro un cartel escrito a mano: vuelvo enseguida.

Caminé calle abajo, en un balcón abierto de par en par una mujer se pintaba las uñas de los pies y en la acera dos perros se mordían violentamente. Me crucé con el cortejo de un entierro, en el que tan sólo una mujer, que iba arrancando las páginas de un libro y pisoteándolas en el suelo, seguía al coche fúnebre. En una tienda de animales estaban de oferta las tortugas y en la farmacia por comprar una caja de analgésicos te regalaban otra.

Crucé despistado un paso de peatones en rojo y un camión frigorífico del matadero municipal, casi me lleva por delante. Llegué asustado hasta el parque municipal y en la entrada, sentado en un banco, un hombre con sombrero de fieltro apoyaba la barbilla en su bastón y miraba con cara de odio a los caminantes. Me crucé con un hombre completamente desnudo que parecía sonámbulo, pero que echó a correr cuando oyó la sirena del coche patrulla. Dos policías invidentes salieron en su persecución guiados por sus perros lazarillos. En el centro del parque contemplé el frondoso Tramotay, el árbol del engaño, una especie que sólo crece en Blonembun. Un galgo estaba ahorcado en una de sus ramas y en el tronco alguien había grabado un corazón con dos iniciales. Una de ellas estaba tachada con furia.

Al salir del parque, en el jardín trasero de una casa, una mujer tendía la ropa y miraba al cielo con ansiedad, como esperando algo.

Hacía bochorno y entré en el primer bar que encontré: el Casablanca. El camarero limpiaba los vasos bajo la luz demencial de los fluorescentes mientras miraba a un hombre jugar al billar, en la esquina de la barra estaba sentado otro hombre que había puesto junto a él la funda de una guitarra, la cogía de la cintura con delicadeza y le susurraba palabras de amor.

Volví a la calle, volví a las calles de Blonembun, evitando siempre mirar a los tejados y en las escaleras de la Biblioteca Municipal, un adolescente con granos en la barbilla leía un libro: “El escritor cleptómano” de Jorge Frago. En el paseo de los desengaños unos empleados de la funeraria sacaban en una camilla un bulto cubierto con una sábana blanca, al bajar el último escalón del portal, un brazo del cadáver se descolgó y pude ver el profundo corte de su muñeca.

Anochecía, y se puso a llover, con esa lluvia arcillosa que simula sangre humana y que todo el mundo sabe que es frecuente en Blonembun. Un rayo cayó cerca y oí invocar el nombre de Díos en vano.

Me refugié de la lluvia en el bar Casablanca. Aquella noche, sentado en la barra, escuché a otros hablar de sus vidas y de las vidas de los demás. Escuche contar la historia de una mujer que se había ahogado en el río mientras se bañaba desnuda y sola, sin que nadie la viera y pudiera salvarla. La de esa otra mujer, la del famoso psiquiatra, que le arrancó el corazón con un cuchillo y se lo comió a dentelladas. La de aquel funcionario, triste y gris, que entró en el centro comercial de Blonembun con una escopeta de cañones recortados y causó una terrible carnicería; decían que la soledad le volvió loco. Y el escandaloso caso del cirujano plástico que asesinó a su mujer y fue declarado inocente por un tribunal popular. Y el de aquel hombre que nadie conocía y que estrelló su coche contra un muro justo después de dejar en la estación a una chica que había recogido haciendo auto-stop.

En el bar había un hombre que levantaba la mirada del vaso cada vez que se abría la puerta. Miraba con ansiedad esperando ver entrar a alguien, pero cuando comprobaba que no era quien él esperaba le pedía al camarero otra ronda que ahogara su dolor. Seguiría esperando, aunque sabía que ella jamás volvería.

En el otro extremo del local, una mujer muy maquillada, fumaba y bebía sola, y soñaba que era hermosa y escandalosamente feliz.

Escuché hablar de la mala suerte, del maldito destino, de la necesidad de olvido, de la dolorosa rutina, de habitaciones vacías, de esa palabra que nadie se atrevía a decir: esperanza.

El bar estaba repleto de rostros agotados, de locos, de borrachos y extranjeros, de gente corriente resignada y sin ambición, gente sin escapatoria, que vivían con miedo a perder el empleo.

De repente un hombre le rompió a otro un vaso en la cara y una mujer lloraba junto a su rostro ensangrentado, nadie le impidió marcharse porque todos sabían que era policía

Salí del bar y me marché a la pensión. En un callejón alguien estrelló una botella vacía contra la pared. En el viejo puente de piedra una mujer con un vestido rojo miraba fijamente el río de aguas negras.

Cuando llevaba un tiempo en la cama escuché pasos en el pasillo y me acordé del francotirador, al asomarme vi a un hombre que huía por la ventana, en la cabeza un sombrero de hongo, y en la mano izquierda una maleta de cartón.

Oscar Sipán “Rompiendo corazones con los dientes” Editorial Odaluna, Requena (Valencia) 1998.

No hay comentarios:

Publicar un comentario