Podría haber sucedido así, tal y como lo cuento. Que mi trabajo me hubiera llevado hasta esa ciudad por vez primera y que al terminar las visitas a los clientes me encontrara perdido sin saber cómo llegar hasta el hotel, que en lugar de coger un taxi me aflojara el nudo de la corbata y me metiera en el primer bar que encontré al doblar la esquina. Que sin saber porqué me encontré hablando con la mujer que se sentaba a mi lado en la barra. Tal vez algún comentario sobre las noticias en la televisión hizo que empezáramos a hablar.

Me dijo que se llamaba Renata y que su madre le había puesto ese nombre porque era fan de Renata Tebaldi, una famosa cantante de ópera. Me habló de la muerte de su padre y de cómo su vida cambió a partir de ese momento. Me contó que tenía un hermano mayor con el que no se relacionaba mucho, y de discusiones en casa que acababan con un portazo. De hermanos con los que hay que esperar a cumplir treinta años para empezar a entenderse. De una madre universitaria, moderna para su época, mujer de ciudad viviendo en un pueblo. De un amor por carta y fotografía. De una hermana que empezó a salir por las noches y a la que tuvieron que poner un candado en la puerta de su cuarto para que no se escapara.

Entre cañas y cigarrillos me habló de muerte y amor. Entre largas caladas y tragos cortos me fue contando su vida con la sinceridad con la que se habla a un desconocido, alguien que no existirá mañana y del que no tendrá que oír sus reproches ni adivinar su vergüenza. Aquella sería la noche en la que por fin hablaría con sus fantasmas. La vida en una noche sin miedo.

Con las rondas apuntadas por el camarero me habló de una infancia guardada en álbumes de fotos en color, de novios y vacaciones pueblerinas, y así, sin venir a cuento, me habló de su hermana gemela, de esa imagen que la perseguía y se ocultaba en un doloroso silencio, la desgracia de una hermana heroinómana.

Se quedó callada y se mordió los labios, bajó la mirada al suelo y me dijo que se iba al baño. Podría haber aprovechado ese momento para largarme y olvidarme de ella y sus historias, pero entonces se acercó hasta la barra un hombre para pedir cambio en monedas para la maquina tragaperras, el camarero se lo dio mientras le reclamaba a gritos a su mujer los dos bocadillos que le había pedido hacía una hora, un hombre se tomaba una copa mirando en la televisión a dos mujeres que discutían y parecían estar a punto de arrancarse los ojos con las uñas, el hombre se reía a carcajadas y lanzaba puñetazos al aire. Bajé la mirada queriendo no ver ni escuchar y al verme los zapatos me di cuenta que llevaba un calcetín negro y otro marrón. Le pedí dos cañas más al camarero.

Cuando regresó del baño y vio que continuaba sentado esperándola me lo agradeció con una hermosa sonrisa que abrió más sus ojos y escondió la sombra violeta de sus ojeras.

Me habló de navidades en familia marcadas por la muerte y la ausencia. De centros de rehabilitación donde sentirse culpable de los malos pasos de los demás. De reuniones de familiares angustiados, agotados de fingir alegría. De drogas, recaídas, culpabilidades, inmenso dolor. Silencios para esquivar lo que no nos agrada.

Cerraron el bar y caminamos juntos por calles en penumbra mientras me hablaba de cuando su hermana robaba cosas en casa para comprar droga y la acabaron echando del trabajo. De sus mentiras y su desesperación. De un novio al que llorar y echar de menos pero que vive mejor, más feliz, sin ella.

Encontramos otro bar abierto en el que volvimos a sentarnos a fumar y beber, y en el que me habló de intentos de suicidio a base de tranquilizantes. De ese novio que la abandonó por ser de naturaleza infiel. De vivir sin pensar en el futuro, sin hacer planes, de pensar que todo se arreglara solo, igual que se estropeó.

Me dijo que temía a los años bisiestos y me habló del último día que vio a su padre y de toda la colección de amantes y hombres mayores con los que se acostó para sustituirle. De su vida promiscua y absurda. De golpes de mar que nos arruinan. De una vida que sigue sus propios derroteros ajenos a nuestra voluntad, de indolencia, fatalismo y resignación ante un futuro que no merece esfuerzos. Una vida para sobrellevar las penas. De hijos que hacen llorar, trabajos fallidos, viejos coches donde se encuentran recuerdos. De una mudanza, una nueva casa que llenar con todo un pasado, armarios de zapatos, trajes y corbatas, cajones de ropa interior, fotografías que guardar en la cartera.

Con el último trago de aquella noche me dejó también una última palabra de esperanza, el ejemplo y la admiración, la gratitud y el refugio de la fortaleza de una madre.

Al despedirnos al alba, en otra calle de esa ciudad desconocida, tan sólo me dijo adiós. Y entonces le dije que mi vida no había sido igual que la suya, que quizás no hubiera sufrido tanto pero que yo tampoco creía en la buena suerte, que yo también tenía una familia y hermanos con los que mi relación no era perfecta, que en mi familia también había escondidas palabras de dolor, que también hubo discusiones a gritos, portazos y lloros, fracasos, silencios y problemas de los que se huye y no se habla y que también teníamos vergüenza de pedir perdón. Que yo también me dejaba arrastrar por la marea. Que yo también temía a los golpes de mar.

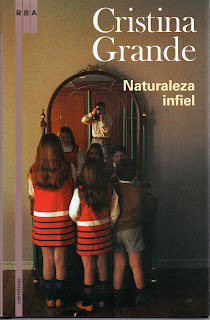

Ahora que lo recuerdo me habló de los diarios de su hermana, pequeños cuadernos donde buscaba el porqué de su tristeza pero donde solo encontraba páginas en blanco. Me dijo que ella pensaba escribirlos. Y es verdad que lo ha hecho, aunque con otro nombre. Cristina Grande “Naturaleza infiel” Editorial RBA 2008.

Me dijo que se llamaba Renata y que su madre le había puesto ese nombre porque era fan de Renata Tebaldi, una famosa cantante de ópera. Me habló de la muerte de su padre y de cómo su vida cambió a partir de ese momento. Me contó que tenía un hermano mayor con el que no se relacionaba mucho, y de discusiones en casa que acababan con un portazo. De hermanos con los que hay que esperar a cumplir treinta años para empezar a entenderse. De una madre universitaria, moderna para su época, mujer de ciudad viviendo en un pueblo. De un amor por carta y fotografía. De una hermana que empezó a salir por las noches y a la que tuvieron que poner un candado en la puerta de su cuarto para que no se escapara.

Entre cañas y cigarrillos me habló de muerte y amor. Entre largas caladas y tragos cortos me fue contando su vida con la sinceridad con la que se habla a un desconocido, alguien que no existirá mañana y del que no tendrá que oír sus reproches ni adivinar su vergüenza. Aquella sería la noche en la que por fin hablaría con sus fantasmas. La vida en una noche sin miedo.

Con las rondas apuntadas por el camarero me habló de una infancia guardada en álbumes de fotos en color, de novios y vacaciones pueblerinas, y así, sin venir a cuento, me habló de su hermana gemela, de esa imagen que la perseguía y se ocultaba en un doloroso silencio, la desgracia de una hermana heroinómana.

Se quedó callada y se mordió los labios, bajó la mirada al suelo y me dijo que se iba al baño. Podría haber aprovechado ese momento para largarme y olvidarme de ella y sus historias, pero entonces se acercó hasta la barra un hombre para pedir cambio en monedas para la maquina tragaperras, el camarero se lo dio mientras le reclamaba a gritos a su mujer los dos bocadillos que le había pedido hacía una hora, un hombre se tomaba una copa mirando en la televisión a dos mujeres que discutían y parecían estar a punto de arrancarse los ojos con las uñas, el hombre se reía a carcajadas y lanzaba puñetazos al aire. Bajé la mirada queriendo no ver ni escuchar y al verme los zapatos me di cuenta que llevaba un calcetín negro y otro marrón. Le pedí dos cañas más al camarero.

Cuando regresó del baño y vio que continuaba sentado esperándola me lo agradeció con una hermosa sonrisa que abrió más sus ojos y escondió la sombra violeta de sus ojeras.

Me habló de navidades en familia marcadas por la muerte y la ausencia. De centros de rehabilitación donde sentirse culpable de los malos pasos de los demás. De reuniones de familiares angustiados, agotados de fingir alegría. De drogas, recaídas, culpabilidades, inmenso dolor. Silencios para esquivar lo que no nos agrada.

Cerraron el bar y caminamos juntos por calles en penumbra mientras me hablaba de cuando su hermana robaba cosas en casa para comprar droga y la acabaron echando del trabajo. De sus mentiras y su desesperación. De un novio al que llorar y echar de menos pero que vive mejor, más feliz, sin ella.

Encontramos otro bar abierto en el que volvimos a sentarnos a fumar y beber, y en el que me habló de intentos de suicidio a base de tranquilizantes. De ese novio que la abandonó por ser de naturaleza infiel. De vivir sin pensar en el futuro, sin hacer planes, de pensar que todo se arreglara solo, igual que se estropeó.

Me dijo que temía a los años bisiestos y me habló del último día que vio a su padre y de toda la colección de amantes y hombres mayores con los que se acostó para sustituirle. De su vida promiscua y absurda. De golpes de mar que nos arruinan. De una vida que sigue sus propios derroteros ajenos a nuestra voluntad, de indolencia, fatalismo y resignación ante un futuro que no merece esfuerzos. Una vida para sobrellevar las penas. De hijos que hacen llorar, trabajos fallidos, viejos coches donde se encuentran recuerdos. De una mudanza, una nueva casa que llenar con todo un pasado, armarios de zapatos, trajes y corbatas, cajones de ropa interior, fotografías que guardar en la cartera.

Con el último trago de aquella noche me dejó también una última palabra de esperanza, el ejemplo y la admiración, la gratitud y el refugio de la fortaleza de una madre.

Al despedirnos al alba, en otra calle de esa ciudad desconocida, tan sólo me dijo adiós. Y entonces le dije que mi vida no había sido igual que la suya, que quizás no hubiera sufrido tanto pero que yo tampoco creía en la buena suerte, que yo también tenía una familia y hermanos con los que mi relación no era perfecta, que en mi familia también había escondidas palabras de dolor, que también hubo discusiones a gritos, portazos y lloros, fracasos, silencios y problemas de los que se huye y no se habla y que también teníamos vergüenza de pedir perdón. Que yo también me dejaba arrastrar por la marea. Que yo también temía a los golpes de mar.

Ahora que lo recuerdo me habló de los diarios de su hermana, pequeños cuadernos donde buscaba el porqué de su tristeza pero donde solo encontraba páginas en blanco. Me dijo que ella pensaba escribirlos. Y es verdad que lo ha hecho, aunque con otro nombre. Cristina Grande “Naturaleza infiel” Editorial RBA 2008.

No hay comentarios:

Publicar un comentario